Крестьянские корниКрестьянские корни

Бабанины, русский дворянский род, происходящий от Авксентия Труфановича (1588 - 1620), имевшего двух сыновей: Кирея и Ивана. Род Бабаниных записан в VI часть родословных книг губерний Воронежской, Курской и Тульской. Другой род Бабаниных восходит к началу XVII века и имеет своим родоначальником тулянина Романа Никитича, внук которого, Василий Степанович Бабанин, думный дьяк, участвовал при заключении договора с поляками в 1686 году. (Большая Советская Энциклопедия)

Предки Никифора Бабанина, как и большинство его однофамильцев, обитавших издавна в центральных губерниях России: Курской, Воронежской, Тульской и Орловской, скорее всего, не имели никакого отношения к вышеупомянутым дворянским родам. Никифор Елисеевич проживал в деревне Хабаровка Новоселицкого уезда Тульской губернии, где он со своей женой Фёклой Сергеевной вел небольшое крестьянское хозяйство. Их жилище представляло собой невысокую саманную хату, крытую щепой, а хозяйство состояло из лошади и коровы. До революции они имели небольшой участок земли размером 0,5 земельного надела или полторы десятины, что вполне соответствовало статусу крестьянина-бедняка.

Из батраков в пропагандисты В 1904 году глава семьи Никифор Бабанин тяжело заболел и умер, оставив своё крестьянское хозяйство на попечение жены и старшего сына Устина. Кроме него в семье были младшие дети: Пантелей 9-ти лет, Елена 4-х лет и Михаил, 1902 года рождения. Положение бедной крестьянской семьи стало ещё хуже.

Детвора, как могла, помогала старшим по хозяйству. Миша, когда немного подрос, также стал приучать себя к труду, старался ни в чем не отставать от старших братьев. А когда ему исполнилось 10 лет, в 1912 году, он начал свою трудовую жизнь – мать отдала его в батраки к зажиточному соседу Федосову Владимиру. Михаил работал в поле, помогал по домашнему хозяйству, пас скот, и одновременно начал ходить в соседнее село Петровское на учебу в сельскую школу.

С 1915 по 1917 год он батрачил у «кулака» Ляльчева Л. в своей же родной деревне Хабаровке. В 1916 году Михаил завершил начальный этап своего образования четырьмя классами сельской школы.

Летом 1917 года в землячестве соседнего села Самохин Луг появилась возможность поработать сельским пастухом, и Михаил в течение почти двух лет вместе с товарищем пас стадо скота – коров, овец и коз. Работа эта, как известно, не очень обременительная, должность пастуха в известной степени уважаемая на селе. Достаточно вспомнить, что в библейские времена эта была одна из главных профессий человека. А если учесть, что пасти скот Михаилу приходилось в живописной пойме реки Зуши, то нетрудно представить себе романтические чувства, одолевавшие крестьянского паренька, которому уже приходилось задумываться о своей дальнейшей жизни. Неизвестно, как сложилась бы судьба младшего сына и всей семьи, если бы не грянула Октябрьская социалистическая революция. Но водоворот революционных событий не сразу втянул в себя молодого парня из Хабаровки, который продолжал поддерживать семью своими скромными заработками на пастушьей стезе вплоть до середины 1919 года. По многострадальным российским губерниям гуляли волны гражданской войны, нанося тяжелый урон крестьянским хозяйствам, не щадя ни белых, ни красных. Но постепенно Красная Армия начала вытеснять белогвардейцев на окраины России, на юг к Черному морю и за Урал на сибирские просторы.

Один из знакомых семьи Бабаниных поехал искать свою долю на запад России, в Витебскую губернию, и семнадцатилетний Михаил напросился ехать вместе с ним. Они обосновались в небольшом поселке станции Сиротино, что располагалась на железной дороге «Витебск-Полоцк-Даугавпилс». Михаил, привыкший к любому крестьянскому труду, и здесь пошел батрачить к местному кулаку Мелешко, у которого проработал почти два года. Молодая Советская власть остро нуждалась в новых кадрах для организации работы в городе и на селе. Во многих губерниях открывались советские партийные школы, куда набирали местную молодежь из рабочих и крестьян. В совпартшколах, как правило, с ускоренным курсом обучения им давали основы политической грамотности, организаторской и пропагандистской деятельности. Осенью 1921 года губернская совпартшкола с годичным обучением была открыта и в Витебске. Сюда по совету своих знакомых и поступил на учёбу Михаил, который и сам чувствовал острую потребность в дальнейшем образовании. Учился Михаил с жадностью и упорством, которого ему было не занимать, постигая новые для себя понятия о классовой борьбе и большевистской рабоче-крестьянской партии, о задачах, стоящих перед Советской властью, многие лозунги которой были ему близки и понятны. Год учебы пролетел незаметно. В школе Михаил вступил в комсомол. В октябре 1922 года он окончил Витебскую губернскую совпартшколу и получил свидетельство пропагандиста. Сразу же он в составе отряда, сформированного по призыву партии и комсомола, был направлен на службу в Балтийский флот, который в это время носил название Морских сил Балтийского моря. Михаил Бабанин ровно три года честно и добросовестно прослужил военным моряком в составе экипажа минного заградителя "Березина". Бригада траления и заграждения обеспечивала безопасность кораблевождения на Балтике, занимаясь тралением мин, а также участвовала в подъеме затонувших судов и охране побережья. В апреле 1924 года, на втором году службы, Михаила приняли кандидатом в члены Российской Коммунистической партии большевиков – РКП(б), по т.н. «ленинскому» призыву в партию, который был объявлен после смерти В.И. Ленина. В январе 1925 года он был избран членом Бюро ячейки РКП(б) тральщика "Березина". В ноябре 1925 года демобилизованный краснофлотец, молодой коммунист Михаил Бабанин, вернулся к себе на родину в Хабаровку, которая к этому времени территориально все еще оставалась в составе Мценской волости Новосильского уезда Тульской губернии, хотя значительная часть соседних территорий уже была передана в соседнюю Орловскую губернию. Такие кадры, как он, были востребованными уездными советскими и партийными органами. Уже 23 ноября 1925 года Михаил решением Мценского районного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Тульской губернии назначается председателем одной из волостных комиссий по вопросам сельского хозяйства. В апреле 1926 года он успешно выдержал двухлетний кандидатский стаж и стал полноправным членом Всесоюзной Коммунистической партии большевиков – ВКП(б). Так начался новый важный этап в жизни крестьянского сына, бывшего батрака и пастуха, Михаила Никифоровича Бабанина.

От сельского пропагандиста до делегата съезда партии

В начале июля 1926 года Новосильский уезд, состоящий из 6-ти волостей, был передан из Тульской губернии в Орловскую губернию. А в конце октября этого года Михаил Бабанин был назначен пропагандистом деревенской пропагандистской группы Орловского Губкома ВКП(б) и командирован в Новосильский уезд для работы в качестве руководителя деревенской комсомольской школы-передвижки. В удостоверении Губкома особо подчеркивалось, что «… с указанной работы пропагандист не может быть снят или переведен на другую работу без согласия Губкома. В то же время местные парторганизации имеют право нагружать пропагандиста работой, помимо его основной, главным образом, в области политико-просветительной, но с таким расчетом, чтобы это не отразилось на выполнении его основной работы, т.е. в школе-передвижке.» Решением Новосильского уездного комитета ВКП(б) Михаила Никифоровича назначили преподавателем Покровской комсомольской школы-передвижки Корсаковской волости. Так началась его многолетняя деятельность на партийном поприще, в центре которой всегда оставался человек села, зарождающаяся новая социалистическая сельская жизнь, неотъемлемой частью которой являлся сам Михаил, крестьянин по всей своей сути. Работа пропагандиста в тот непростой для села и страны в целом период явно не ограничивалась рамками бесед со слушателями школы и политпросвещением деревенской бедноты. Одна за другой следовали командировки в различные уезды и волости губернии в качестве уполномоченного партийных и советских органов по вопросам руководства проведением весенней посевной, уборочной и хлебозаготовительной кампаний. О характере и стиле его работы хорошо свидетельствует лаконичная справка Пристенского сельсовета Валуйского района. «В работе по проведению хозяйственно-политических кампаний тов. Бабанин был энергичен. С работой справлялся. Держал непосредственную связь с сельсоветом и другими организациями. Наряду с проводимыми кампаниями тов. Бабанин вел массовую работу среди населения, особенно среди бедноты. Пользуется авторитетом среди основной массы крестьянства». В 1929 году Михаил Никифорович проходит переподготовку на курсах пропагандистов при Воронежской совпартшколе и в сентябре этого же года становится заведующим Отделом политического образования Тросненского райкома ВКП(б) Орловского округа Центральной Черноземной области РСФСР. Произошли изменения и в личной жизни Михаила Бабанина – он завел свою семью. Жили они с женой скромно и дружно, но детей у них не было. А в это время в стране полным ходом шла кампания по «ликвидации кулачества как класса». Не оставила она в стороне и Михаила, поработавшего немало в свое время на представителей этого зажиточного крестьянского слоя. В качестве уполномоченного райкома партии довелось и ему поучаствовать в «отправке кулачества». В сентябре 1930 года райком командирует Михаила Никифоровича на учебу в Высшую Коммунистическую сельскохозяйственную школу в г. Воронеж. Студенты ВКСХШ четыре года старательно изучали общеобразовательные и специальные дисциплины и в то же время регулярно направлялись по решению райкома партии и парткома школы на проведение все тех же хозяйственно-политических кампаний. В ходе одной из них молодой коммунист и студент третьекурсник ВКСХШ Михаил Бабанин умудрился заработать партийный выговор с формулировкой «за невыполнение поручений парткома в обеспечении работ по заготовке овощей для студентов».

В феврале 1937 года по решению партийных органов коммунист Бабанин М.Н. был направлен в Северный Казахстан. Вместе с ним поехала на новое местожительство и жена с дочкой. Чуть позже приехали родители жены: Анна Федоровна и Фёдор Алексеевич Говорухины. Обосновались они среди казахстанских степей в новом, недавно построенном поселке Кировский. Крепкая сельская закалка крестьянского сына, бывшего «тульско-орловского» батрака, большой опыт политико-воспитательной работы с людьми, полученный им на родине, помогли освоиться и крепко встать на ноги на новом месте. Вначале Михаил Никифорович работал заместителем начальника политотдела, а с июня 1938 года по март 1940 года – начальником политотдела зерносовхоза имени С.М. Кирова Советского района Северо-Казахстанской области. В этот же период он избирается членом бюро Советского райкома партии.

В свободное от пленарных заседаний съезда время делегаты совершали экскурсии по Кремлю, знакомились с достопримечательностями Москвы. Разовые денежные выплаты, которые получили делегаты на свои нужды, каждый использовал по своему усмотрению – одни из знакомых Михаила Никифоровича запасались деликатесными продуктами, другие – дефицитным ширпотребом, сам же он потратил все средства на покупку книг в киоске МОСГИЗа. Домой Михаил привез небольшую библиотеку из политической и художественной литературы. В кулуарах съезда Михаилу Никифоровичу среди делегатов довелось увидеть немало хорошо узнаваемых личностей: А. Стаханова, А. Бусыгина, П. Ангелину, Героев Советского Союза Г. Байдукова, М. Водопьянова, И. Папанина, писателей М. Шолохова и А. Фадеева, других известных всей стране людей. На следующий день после окончания работы съезда, 22 марта, в Георгиевском зале Кремля состоялось приятная церемония фотографирования делегаций с руководством Центрального Комитета ВКП(б). На памятной фотографии делегация от Казахстанской партийной организации – в центре первого ряда расположился «вождь народов» – Иосиф Виссарионович Сталин со своими ближайшими соратниками: Калининым М.И., Андреевым А.А., Ворошиловым К.Е., Молотовым В.М., Ждановым А.А. Во втором ряду справа, сразу за Кагановичем Л.М. и Хрущевым Н.С., «пристроился» и молодой начальник политотдела из Северного Казахстана Михаил Бабанин.

Через год в жизни Михаила Бабанина начинается новый этап – его направляют на советскую работу в соседний район. В марте 1940 года Бабанина М.Н. избирают председателем исполкома Булаевского районного Совета депутатов трудящихся. Вскоре и вся его семья, уже привыкшая к переездам, обустраивается на новом месте жительства в поселке райцентра Булаево. Осенью дочь Нина начала учиться в четвертом классе Булаевской средней школы. Среди её школьных подружек была и Люба Крушинская. Отец Любы, Архип Степанович, работал водителем в районном автохозяйстве, и Нина Бабанина иногда приходила в гости к подружке в её большую семью. В то время невозможно было даже предположить, какую жизненную ситуацию готовит им всем судьба.

Пополнение в семье. Война

Однажды, сразу после новогодних школьных каникул, дочка Нина пришла из школы в расстроенных чувствах. Она рассказала родителям о беде, случившейся у одной из её подруг, Любы Крушинской. У неё перед Новым годом умерла мама, и остался совсем маленький братик Боря. В семье было пятеро детей, и заботы, которые легли на плечи отца семейства были понятны каждому. Эта ситуация в чужой семье глубоко тронула сердца Михаила Никифоровича и Анастасии Федоровны. После нескольких дней размышлений они приняли твердое решение и пришли к Крушинским.

Так у Нины, появился маленький братик, которого Бабанины усыновили, как Бабанина Валерия Михайловича, оформив ему свидетельство о рождении от 1 января 1941 года. В июне 1941 года война пришла и на нашу землю. В жизни многих семей произошли крутые перемены. Первое время старшие братья и сестры наведывались в гости к Нине и Валере. Валерия сфотографировали и дали фото на память его родным. Последний раз они были у Бабаниных в гостях на новогодней елке.. В феврале 1942 года Михаила Никифоровича назначили начальником политотдела совхоза «Тарангульский» Ленинского района Северо-Казахстанской области, и семья Бабаниных уехала из райцентра Булаево – связь с Крушинскими надолго оборвалась. В июле 1943 года Михаила Бабанина призвали в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и направили в Карповское военно-политическое училище в г. Кстово Горьковской области. В начале апреля 1944 года он вышел из школы в звании старшего лейтенанта и был направлен в действующую армию на 3-й Украинский фронт. Семья фронтовика осталась жить в центральном поселке совхоза. Жизнь в глубоком тылу не отличалась особым разнообразием. Мать, как и все работники совхоза, трудилась на сельхозработах, старшая дочь Нина училась в школе райцентра, а младший сын Валерий целыми днями бегал по улицам посёлка с друзьями, которые в большинстве были старше его и частенько подшучивали над несмышлёным мальчишкой, что вечно крутился у них под ногами. У Валерия рано проявилась любовь к технике и различным машинам. Он мог долго ходить вокруг стоявшей на улице посёлка техники, автомашины или трактора, залезать в кабину и крутить рулевое колесо или дергать за рычаги управления. Не раз эта любовь к технике приводила к неожиданным последствиям. С продуктами в семье было туговато, и мать послала парнишку к совхозному начальству с запиской, где просила помочь немного с овощами. Кто-то из руководителей наложил на записку резолюцию: «Зав. складом. Выделить семье фронтовика Бабанина в качестве материальной помощи: свеклы 5кг, моркови 5кг». Сунув записку в карман, Валера довольный побежал домой. По дороге увидел стоявший трактор и, естественно, залез в его кабину. Вдоволь «накатавшись» на тракторе, под вечер он отправился домой. На вопрос матери, что сказали в конторе, хотел с гордостью показать записку с резолюцией начальства, однако в своих карманах её не обнаружил. Вдвоем они пошли разыскивать потерянную записку. Проверили всю дорогу от конторы до дома, но тщетно. Потом он вспомнил о тракторе, что стоял на улице недалеко от нашего дома. Мать полезла в кабину злополучного трактора, где с большим трудом обнаружила на полу среди окурков и грязи смятую в комок злополучную записку. Свою долю родительской трепки любитель техники, конечно, получил, однако больше месяца семья наслаждалась вкусными блюдами. приготовленными из свеклы и моркови.

В марте 1945 года Михаил Никифорович получил осколочное ранение в плечо и после лечения вернулся в свою воинскую часть.

В июне 1945 года гвардии капитан Бабанин М.Н. награждается Орденом Отечественной войны II степени за участие в боях в Венгрии в марте-апреле 1945 года. В описании его подвига в наградном листе сказано: За время активных боевых действий Михаил Никифорович, в общей сложности 7 раз был удостоен вместе с бойцами своей воинской части Благодарности Верховного Главнокомандующего И. Сталина. В октябре 1945 года Бабанин М.Н. был переведен парторгом 32-го гвардейского полка 11-й гвардейской механизированной дивизии в г. Новоград-Волынском. Он был награжден медалью «За победу над Германией». В армии он прослужил до августа 1946 года, был демобилизован и вернулся в Северный Казахстан к своей семье.

На послевоенном трудовом фронте

Анна Федоровна и Федор Алексеевич Говорухины также проживали здесь. Дед Фёдор устроился на работу медником в гараже обкома, где занимался ремонтом радиаторов автомобилей, а в свободное время лудил и паял посуду и прочую утварь всей соседской округе. Кроме того, он был неплохим шорником, тем более, что Михаил Никифорович привез из Германии набор прекрасного инструмента для шитья и ремонта обуви, который время от времени привлекал взгляды внука. «Дед, когда ты умрешь, эти инструменты мне достанутся?» – не раз интересовался Валерий. «Конечно, тебе, а кому же ещё,» – отвечал с хитрой усмешкой дед. Здесь Бабанины и Говорухины прожили около года в хорошей дружеской атмосфере вместе с тремя другими семьями, где у Валерия также были друзья-сверстники. Они целые дни проводили во дворе, бегали смотреть на колонны немецких военнопленных, которых частенько водили мимо по соседней улице на строительство какого-то важного завода, вывезенного из поверженной Германии. Немцы улыбались зевакам, словно радуясь тому, что остались живы и не теряют надежды когда-нибудь вернутся на свою родину.

Позже Бабанины сменили ещё два места жительства, послушно следуя за главой семьи, которого местные партийные органы перебрасывали на прорывные участки сельскохозяйственного производства, памятуя его прошлые заслуги на этом поприще. Дочь Нина закончила среднюю школу и уехала в Одессу, где поступила на учёбу в сельхозинститут. В совхозе «Шаховское», куда семья переехали из города, в местной начальной школе работала учительницей двоюродная сестра Валерия Полина Говорухина, которая и определила братика в первый класс, хотя тому еще не исполнилось полных семь лет. Учился Валерий легко и с удовольствием, сказывалась рано привитая любовь к чтению и его природная любознательность. Летом 1949 года обком партии рекомендовал коммуниста Михаила Бабанина на работу в органы МВД, и семья Бабаниных обосновалась в посёлке неподалеку от Петропавловска. Ныне поселок носит название «Заречный», а тогда его называли просто – «колония». В поселке проживал офицерский состав и гражданский обслуживающий персонал двух объектов системы МВД, дислоцированных здесь: исправительно-трудовой промышленной колонии ИТК-3 и тюрьмы №22 общего режима. Михаил Никифорович работал в ИТК-3 вначале старшим инспектором по кадрам, а позднее начальником КВЧ (культурно-воспитательной части). Осенью 1949 года весть о том, что Бабанины живут недалеко от Петропавловска в поселке исправительно-трудовой колонии №3, где работал Михаил Никифорович каким-то образом дошла до Крушинских, которые все это время не теряли надежды вновь встретиться со своим младшим братом. Люба Крушинская срочно приехала в Петропавловск и отправилась на поиски брата. Добравшись до поселка колонии, разыскала одноэтажный дом барачного типа, стоявший на единственной улице-дороге поселка, но смелости зайти в квартиру к Бабаниным у неё не хватило. Она лишь поговорила с соседкой. Та рассказала, что Валерий ходит в школу, учится на «отлично». В семье его любят и балуют. Любе стало неловко нарушать благополучие семьи, вносить в нее какие-то тревожные нотки, расстраивать родителей Валерия. Она уехала назад в город, оставив в недоумении разговорчивую соседку. Сам факт осознания того, что их младший братишка живет недалеко от них, уже действовал успокаивающе на старших братьев и сестер. На следующий год в поселок заехал Виктор, который все-таки ненадолго зашел к Бабаниным, но Валера был где-то на рыбалке, и они не встретились. Мать Валерия представила его соседям как сына знакомых семьи. Навряд-ли это удовлетворило их любопытство, уж больно похож был этот «знакомый» на соседского Валерия. О посещении Виктора родители своему сыну не рассказали. Семья Бабаниных жила дружно и спокойно. По праздникам все собирались за вечерним ужином. Во главе стола восседал Федор Алексеевич, над ним на стене в большой рамке красовался портрет Иосифа Виссарионовича Сталина, мастерски написанный маслом на листе жести одним из «условно освобожденных» заключенных по просьбе Михаила Никифоровича. Мать доставала из шкафчика пузатый граненный графинчик, наливала взрослым по рюмочке водки и убирала графин на свое место. Дед с бабушкой и родители чокались, произносили соответствующий тост и чинно выпивали горячительный напиток. Крякнув и слегка закусив, дед Фёдор протягивал руку за голову к портрету вождя и вытаскивал из-за него припрятанную в прошлый раз недокуренную папиросу «Казбек», которую ему одолжил зять Михаил. Смачно затянувшись пару раз, дед аккуратно тушил папиросу и отправлял её на то же место до следующего подходящего случая. Наверное, это была свойственная ему, чисто символическая, манера курения. Но у внука закрадывалось подозрение в его скаредности и даже некоей жадности, тем более, что бабушка Анна сказала ему по секрету, что у деда есть сберкнижка, где уже «лежит около десяти тысяч рублей». По тем временам это были большие деньги. И вот однажды дед Федор по случаю успешного окончания пятого класса, конечно же, с похвальной грамотой, неожиданно подарил внуку настоящий взрослый велосипед. Радости Валерия не было границ. Сначала примостившись «под рамой», затем ползая по ней с одной стороны на другую, он начал осваивать это средство передвижения. Примерно через месяц случилась авария – велосипед был серьезно поврежден в результате падения. Дед Фёдор долго ругался, выпрямляя «восьмерки» на обеих колесах и приводя в порядок другие детали «технического чуда», но постепенно отошел, однако больше подарков внуку не делал. Наступила весна 1953 года. После смерти Иосифа Сталина новые власти страны объявили большую амнистию.

В конце июня Михаил и Анастасия Бабанины решились на серьезное изменение своей жизни – переезд на Украину, в город Черновцы, где проживала старшая сестра Анастасии Федоровны – Пелагея. Тогда Валерий не слишком задумывался над мотивацией этого решения старших. Лишь намного позже он стал догадываться, что причины переезда из Казахстана на Украину могли крыться в том числе и в стремлении родителей оградить своего приемного сына от контактов с его родными старшими братьями и сестрами, проживающих здесь же в Северном Казахстане, о существовании которых он в то время даже не подозревал. Предстоящим переменам в жизни Валерий был даже рад. Ему показалось, что он предугадывал этот переезд, потому что еще в пятом классе школы неожиданно обнаружил в себе непонятно откуда взявшийся интерес к украинской литературе и языку. Он с удовольствием слушал по радио мелодичные украинские песни, а когда ему в руки попался «Кобзарь» великого Тараса Шевченко на украинском языке, то практически безо всяких помех начал читать его и даже заучил на память несколько стихотворений. Семья начала готовиться к переезду. Небогатый домашний скарб уже был отправлен в железнодорожном контейнере на Украину. Валерий попрощался со своими друзьями, страшно завидовавшими ему, оставил им на память все свои нехитрые рыболовные снасти и вместе с родителями отправился в Петропавловск. Там они посетили своих знакомых и попрощались с ними. Самые теплые проводы устроили отъезжающим их бывшие соседи по коммунальной квартире на ул. Петренёва. На солнечной Украине

Областной центр Черновцы, который до 1939 года входил в состав Румынии, оказался вполне европейским городом с интересной архитектурой, католическими костелами и весьма разношерстным населением. Основную часть горожан составляли евреи, украинцы, русские, румыны, молдаване и поляки. Сестра Анастасии Федоровны Пелагея Федоровна с мужем Григорием Ивановичем Грицько и дочерью Любой от первого брака проживали в пригороде Рошу (Красное) в просторном частном доме с большим садом. Одну из комнат дома хозяева выделили вновь прибывшим родственникам. Дядя Гриша трудился швейцаром в областном Доме офицеров и иногда доставал билеты на какие-нибудь интересные мероприятия, например, на концерт хора имени Пятницкого, выступление ансамбля «Берёзка» и т.п. Михаил Никифорович устроился на работу старшим инспектором политотдела областного управления МВД – короче снова стал заниматься привычным ему делом – политическим воспитанием рядового и офицерского состава милиции. Иногда ему приходилось принимать участие в операциях по поиску затаившихся в прикарпатских лесах бандеровцев, пособников немецких фашистов. Осенью Валерий пошел в 7-й класс близлежащей школы, с отличными и хорошими оценками его окончил и перешел в восьмой класс. Учеба по-прежнему давалась ему легко, особенно физика, математика, русский язык и литература. В марте 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами», в котором партийным и советским организациям предлагалось подобрать не менее 30 тысяч добровольцев для руководящей работы в колхозах. На призыв партии и правительства откликнулось более 100 тыс. человек. Из них было отобрано свыше 30 тыс. наиболее квалифицированных и опытных работников, более 90 процентов которых составляли коммунисты. Их стали называть «тридцатитысячниками», большинство «тридцатитысячников» было избрано председателями колхозов. Коммунист Михаил Никифорович Бабанин, имевший солидный опыт руководящей работы в сельскохозяйственной отрасли, сразу же откликнулся на этот призыв партии. Он был избран председателем колхоза «Большевик» Вашковецкого (ныне Вижнецкого) района Черновицкой области. Семья начала готовиться к переезду на новое место жительства. В это же время Бабанины крупно поссорились с родственниками, которые видно не от большого ума вывалили Валерию «всю правду-матку» о его происхождении – «…твоя родная мать давно в могиле, а отец твой вот такой здоро-о-овый …». Это был явный намек на небольшой рост Михаила Никифоровича. Известие о том, что он приемный сын в семье, было воспринято Валерием достаточно спокойно и даже с некоторой долей скепсиса. Однако впоследствии это послужит причиной ухудшения его отношений с отцом, который так и не рискнул открыть ему всю правду. После ссоры с родственниками Бабанины собрали свой небольшой скарб и переехали в Вашковецкий район в небольшое село неподалеку от большой деревни Великое (Велике). Вновь избранному по рекомендации райкома партии «голове колгоспу» выделили один большой дом из двух, ранее принадлежавших местному «кулаку-мироеду» (не иначе как бывшему пособнику бандеровцев), который, кстати, проживал в соседнем доме.

Осенью Валерий вернулся на съемную квартиру в Черновцы и начал учиться в девятом классе уже в новой школе с политехническим профилем. Михаил Никифорович окончил месячные курсы повышения квалификации председателей колхозов и в скором времени у него в колхозе сформировался определенный авторитет, чему способствовали его умение работать с людьми и большой житейский опыт. Колхоз был небольшим, посевные площади составляли чуть более 900 га, основными культурами были лён и овощи. Однажды поздней осенью этот лён сыграл злую шутку с председателем колхоза. Погода испортилась, прогнозировался ранний снег. Надо было срочно убирать урожай, что делалось вручную серпами, а впереди было несколько дней религиозных праздников. Правление колхоза по инициативе председателя единогласно приняло решение – разрешить колхозникам каждый шестой сноп льна забирать себе! За два дня весь большой урожай был собран, выполнен план по сдаче льна государству, но инициатива «головы колгоспу» не осталась незамеченной. Кто-то сообщил об этом в район, и на ближайшем заседании бюро райкома партии Михаилу Никифоровичу был вынесен строгий выговор за «самодеятельность, приведшую к усилению частнособственнических настроений в коллективе». Хорошо, что обошлось без занесения в учетную карточку. Но впереди были и другие, более серьезные проблемы. У председателя колхоза нашлись недруги покруче доносчика. Однажды поздно вечером при возвращении из конторы домой на него напали двое обиженных и недовольных колхозных лодырей и сильно его избили. Глава семьи на неделю попал в больницу, а нападавшие вскоре пошли под суд и получили по заслугам. Осенью Валерий пошел в 10-й класс украинской школы в соседнем селе Великое. Здесь ему пришлось изучать все предметы и отвечать у доски на украинской мове, которую он уже знал неплохо. Но впереди семью ожидало ещё большое горе. У Анастасии Федоровны обострилась застарелая и неизлечимая онкологическая болезнь, и её положили в городскую больницу, из которой домой она уже не вернулась. В октябре 1956 года отец и сын похоронили Анастасию Федоровну на скромном русском кладбище, расположенном в пригороде Черновиц, недалеко от богатого старого еврейского кладбища. Эту женщину, которая воспитала его и подарила ему всю свою нежность и ласку, Валерий всегда будет помнить, как настоящую мать, тем более что своей родной матери он не знал. Теперь уже ничто не удерживало Михаила Никифоровича на Украине. Он написал письмо в Министерство сельского хозяйства Казахской ССР с просьбой направить его на освоение целинных и залежных земель, которое уже полным ходом шло за Уралом. Об этом же попросила его и дочь Нина, которая успешно закончила Одесский сельхозинститут, вышла замуж за коренного одессита Владимира Иосифовича Садовникова, выпускника этого же вуза. Оба они по направлению уехали в Северный Казахстан, где как молодые специалисты получили работу в одном из вновь созданных совхозов. Сразу после получения вызова Михаилу Никифоровичу на новую работу, опечаленные и осиротевшие отец и сын Бабанины уехали из Северной Буковины назад на восток, за Урал. У них впереди был новый этап жизни. Снова в Северном Казахстане Возвращение с Украины в Казахстан было скромным и весьма быстрым – уже в начале января семья Бабаниных оказалась в Смирновском районе Северо-Казахстанской области. Михаил Никифорович заступил на привычную руководящую работу в начале заместителем директора зерносовхоза «Ленинский», а через некоторое время его избрали председателем рабочкома этого совхоза. Валерий продолжил учебу в десятом классе Смирновской средней школы. У Михаила Никифоровича вскоре появилась новая супруга, её уже взрослые дети всячески старались наладить отношения с Валерием, но он отрицательно воспринял женитьбу отца, а мысль о том, что он воспитывался в чужой семье, подпитывала возникшие трещины в отношениях с отцом. Валерий твердо решил после окончания школы уйти в самостоятельную жизнь. После окончания школы он твердо решил посвятить себя технике и, обнаружив в соседнем городе Омске авиационный техникум с радиотехническим отделением, съездил туда «на разведку». Он разыскал Омский авиационный техникум им. К.Е. Ворошилова (бывший Запорожский авиационный техникум), который в сентябре 1941 года был эвакуирован сюда из Запорожья. В приемной комиссии, посмотрели его документы и сообщили, что в этом году прием на специальность «Радиоприборостроение» уже завершен. Можно было ещё поступить на другие отделения, но требовалась омская прописка, так как у техникума не было своего общежития. Конечно, Валерий и предполагать тогда не мог, что в Омске живут его родственники Крушинские, включая родного отца, а потому его поступление в техникум не состоялось. Вернувшись домой он заявил отцу, что поедет поступать в Томский политехнический институт на радиотехнический факультет. Отец «справил» сыну новый светлый костюм с широкими (по моде) штанинами-клешами, положил в его чемодан пару новеньких валенок (все-таки сибирские морозы впереди), купил билет до Томска и дал в руки 250 руб. (большую по тому времени сумму). На этом вся материальная помощь сыну завершилась на все последующие годы. Попрощавшись с друзьями и родными, полный оптимизма и надежд выпускник средней школы отправился в далекий и незнакомый сибирский город с твердым намерением поступить на учебу или работу, но в любом случае назад к семье отца не возвращаться. Мечта Валерия сбылась – он успешно сдал экзамены и стал студентом одного из престижных в стране вузов, Томского политехнического института имени С.М. Кирова. А Михаил Никифорович вскоре вновь осиротел – умерла его супруга, он перебрался в Советский район, где также был избран предрабочкома Ивановского совхоза. Через какое-то время он завел новую семью, женившись на Мироновой Серафиме Александровне, с которой был знаком еще по городу Кстово Горьковской области, где проходил учебу в Военно-политическом училище. Новая семья обосновалась в городе Петропавловске. В 1962 году Михаил Никифорович ушел на заслуженный отдых, ему оформили персональную пенсию республиканского значения. Михаил Никифорович по своей натуре не мог сидеть дома, он вел большую общественную работу. На протяжении нескольких лет был членом общественной приемной областной газеты «Ленинское знамя», внештатным автором областного комитета по телевидению и радиовещанию. Газета «Ленинское знамя» в номере от 3 апреля 1976 года поместила о нём следующую статью.

Эпилог Шли годы. Студент Томского политехнического института Валерий Бабанин наконец-то нашел своих кровных братьев и сестер, смог обнять и своего родного отца Архипа Степановича Крушинского. Дочь Михаила Никифоровича Нина и её муж Владимир Иосифович Садовников, проработав несколько лет в Северном Казахстане, переехали на Украину в город Николаев. У них родились два сына Сергей и Владимир. Валерий Бабанин успешно окончил в 1962 году Томский политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика» и по направлению уехал в Красноярск-26 (в н.в. Железногорск) на Горно-химический комбинат Минсредмаша, где судьба его свела со Светланы Беловой. Начался новый, семейный этап его жизни.

Со временем Валерий снова достиг полного взаимопонимания с Михаилом Никифоровичем и, в известной степени, соединил семьи Крушинских и Бабаниных, вернул отношения между ними в нормальное русло. До конца своих дней Михаил Никифорович поддерживал нормальную связь и с молодой семьей своего приемного сына и с семьей Крушинских. И Михаил Никифорович, и Архип Степанович неоднократно общались с Валерием и Светланой и их дочкой Ларисой как в Омске, так и в Ленинградской области. Новое представители семей Бабаниных, Беловых и Крушинских вступали в жизнь. Количество показов: 7111 Рейтинг: 2.59

Просмотр полных текстов записей данного раздела доступен после авторизации на сайте!!!

|

Сегодня

27 Июля 2024 года Суббота |

В августе 1934 года Михаил окончил ВКСХШ и был рекомендован на руководящую партийную или советскую работу на районном уровне. Работа не заставила себя ждать – уже в сентябре он стал помощником начальника политотдела Борисоглебского зерносовхоза Воронежской области. Студенческие годы и окончательный переход на работу в соседнюю область негативно сказались на семейных узах. Весной 1935 года его первый брак распался. В этом же году ушла из жизни его мать Фекла Сергеевна, проживавшая со старшим сыном Устином. В Борисоглебском зерносовхозе Михаил Никифорович проработал почти два года. Здесь он женился во второй раз, взяв себе в жены Говорухину Анастасию Федоровну, урожденную с. Танцирей, Песковского района Воронежской области. У неё была дочь Нина от первого брака, 1929 года рождения, которую Михаил Никифорович сразу же удочерил. Впереди новую семью ожидали серьезные перемены в жизни.

В августе 1934 года Михаил окончил ВКСХШ и был рекомендован на руководящую партийную или советскую работу на районном уровне. Работа не заставила себя ждать – уже в сентябре он стал помощником начальника политотдела Борисоглебского зерносовхоза Воронежской области. Студенческие годы и окончательный переход на работу в соседнюю область негативно сказались на семейных узах. Весной 1935 года его первый брак распался. В этом же году ушла из жизни его мать Фекла Сергеевна, проживавшая со старшим сыном Устином. В Борисоглебском зерносовхозе Михаил Никифорович проработал почти два года. Здесь он женился во второй раз, взяв себе в жены Говорухину Анастасию Федоровну, урожденную с. Танцирей, Песковского района Воронежской области. У неё была дочь Нина от первого брака, 1929 года рождения, которую Михаил Никифорович сразу же удочерил. Впереди новую семью ожидали серьезные перемены в жизни.

Доброта и душевная мягкость Михаила Никифоровича, тактичность в отношениях с людьми, наряду с одновременной твердостью в отстаивании своих убеждений и глубокой преданностью делу партии снискали ему уважение и заслуженный авторитет среди коллектива, в партийной организации совхоза. Работники зерносовхоза своим самоотверженным трудом в 1938 году добились большого успеха – смогли вырастить и собрать рекордный урожай зерновых. Многие рабочие и специалисты хозяйства были представлены к награждению, а коллектив зерносовхоза имени С.М. Кирова стал участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве в павильоне сельского хозяйства. В торжественной обстановке Михаилу Никифоровичу Бабанину была вручена высокая государственная награда – Орден Трудового Красного Знамени.

Доброта и душевная мягкость Михаила Никифоровича, тактичность в отношениях с людьми, наряду с одновременной твердостью в отстаивании своих убеждений и глубокой преданностью делу партии снискали ему уважение и заслуженный авторитет среди коллектива, в партийной организации совхоза. Работники зерносовхоза своим самоотверженным трудом в 1938 году добились большого успеха – смогли вырастить и собрать рекордный урожай зерновых. Многие рабочие и специалисты хозяйства были представлены к награждению, а коллектив зерносовхоза имени С.М. Кирова стал участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве в павильоне сельского хозяйства. В торжественной обстановке Михаилу Никифоровичу Бабанину была вручена высокая государственная награда – Орден Трудового Красного Знамени.

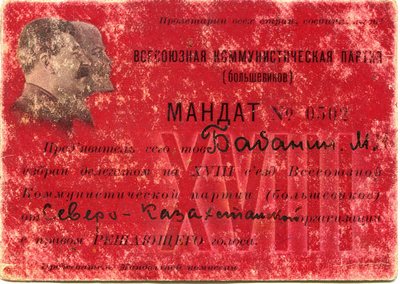

Коммунисты областной партийной организации оказали Михаилу Никифоровичу высокое доверие, избрав делегатом на II съезд КП(б)К. На этом съезде, состоявшемся в столице Казахстана г. Алма-Ата в июле 1938 года, была сформирована делегация республики на предстоящий XVIII съезд ВКП(б). На съезд от Северо-Казахстанской партийной организации были избраны 4 делегата с правом решающего голоса: Бабанин М.Н., Бондаренко Е.П., Тасбаев К., Шеренгин И.Г., а также делегат с правом совещательного голоса Ибраева К.

Коммунисты областной партийной организации оказали Михаилу Никифоровичу высокое доверие, избрав делегатом на II съезд КП(б)К. На этом съезде, состоявшемся в столице Казахстана г. Алма-Ата в июле 1938 года, была сформирована делегация республики на предстоящий XVIII съезд ВКП(б). На съезд от Северо-Казахстанской партийной организации были избраны 4 делегата с правом решающего голоса: Бабанин М.Н., Бондаренко Е.П., Тасбаев К., Шеренгин И.Г., а также делегат с правом совещательного голоса Ибраева К.

Вряд ли деревенский мальчишка, бывший пастух из российской глубинки, а позднее сельский пропагандист и агитатор, получивший теперь красный мандат делегата съезда партии, мог предвидеть такой поворот в своей судьбе. Дни работы съезда надолго останутся в его памяти, поддерживая и укрепляя в нем внутреннюю убежденность коммуниста в правоте генеральной линии партии, его приверженность делу социалистического строительства.

Вряд ли деревенский мальчишка, бывший пастух из российской глубинки, а позднее сельский пропагандист и агитатор, получивший теперь красный мандат делегата съезда партии, мог предвидеть такой поворот в своей судьбе. Дни работы съезда надолго останутся в его памяти, поддерживая и укрепляя в нем внутреннюю убежденность коммуниста в правоте генеральной линии партии, его приверженность делу социалистического строительства.

Жители провинциального районного центра Булаево с оптимизмом и надеждой встретили новый 1941 год. Где-то далеко на западе, за пределами нашей страны, уже гремела война, вовлекая в свой круговорот всё новые и новые государства и народы, но здесь, за Уралом, её отголоски были почти не слышны. Размеренная мирная жизнь продолжалась.

Жители провинциального районного центра Булаево с оптимизмом и надеждой встретили новый 1941 год. Где-то далеко на западе, за пределами нашей страны, уже гремела война, вовлекая в свой круговорот всё новые и новые государства и народы, но здесь, за Уралом, её отголоски были почти не слышны. Размеренная мирная жизнь продолжалась.

Супруги Бабанины предложили Архипу Степановичу отдать маленького Борю в их семью, сказав, что будут воспитывать и любить его как родного сына. Архип, конечно, понимал, что он не сможет дать младшему сыну полного семейного счастья. Семья Бабаниных жила дружно, была материально обеспечена, люди о них отзывались хорошо. Как ни трудно было Архипу Степановичу решиться на этот шаг, после нескольких дней раздумий он в согласился. Бабанины обещали давать возможность старшим братьям и сестрам навещать младшего брата, а когда тот вырастет, рассказать ему о родной семье.

Супруги Бабанины предложили Архипу Степановичу отдать маленького Борю в их семью, сказав, что будут воспитывать и любить его как родного сына. Архип, конечно, понимал, что он не сможет дать младшему сыну полного семейного счастья. Семья Бабаниных жила дружно, была материально обеспечена, люди о них отзывались хорошо. Как ни трудно было Архипу Степановичу решиться на этот шаг, после нескольких дней раздумий он в согласился. Бабанины обещали давать возможность старшим братьям и сестрам навещать младшего брата, а когда тот вырастет, рассказать ему о родной семье.

А где-то далеко на западе глава семейства, гвардии ст. лейтенант, а затем гвардии капитан Бабанин Михаил Никифорович, парторг 2-го мотострелкового батальона 32-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова Краматорско-Белградской механизированной бригады шел с боями по Украине, а потом по странам Европы. Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия и Австрия – вот страны, в освобождении которых от немецко-фашистских захватчиков он принимал непосредственное участие вместе со своими боевыми товарищами.

А где-то далеко на западе глава семейства, гвардии ст. лейтенант, а затем гвардии капитан Бабанин Михаил Никифорович, парторг 2-го мотострелкового батальона 32-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова Краматорско-Белградской механизированной бригады шел с боями по Украине, а потом по странам Европы. Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия и Австрия – вот страны, в освобождении которых от немецко-фашистских захватчиков он принимал непосредственное участие вместе со своими боевыми товарищами.

В сентябре 1944 года гвардии ст. лейтенант Бабанин М.Н. был награжден Орденом Красной Звезды. В описании его подвига в наградном листе говорится:

В сентябре 1944 года гвардии ст. лейтенант Бабанин М.Н. был награжден Орденом Красной Звезды. В описании его подвига в наградном листе говорится: "Во время наступательных боев в марте-апреле 1945 г. восточнее города Надьканижа (Венгрия) гвардии капитан Бабанин, действуя в передовом отряде, все время находился на самых ответственных участках непосредственно в боевых порядках стрелковых рот и своим мужеством и отвагой вдохновлял бойцов на подвиги. Во время наступательных боев гвардии капитан Бабанин зарекомендовал себя хорошим партийным организатором в мобилизации коммунистов и личного состава на выполнение боевых задач. 31 марта 1945 г. в районе Инрь (Венгрия) противник закрепился за водным каналом. Гвардии капитан Бабанин мобилизовал коммунистов, которые форсировали канал под сильным огнем противника и выбили его с выгодных рубежей, чем обеспечили успех всему батальону".

"Во время наступательных боев в марте-апреле 1945 г. восточнее города Надьканижа (Венгрия) гвардии капитан Бабанин, действуя в передовом отряде, все время находился на самых ответственных участках непосредственно в боевых порядках стрелковых рот и своим мужеством и отвагой вдохновлял бойцов на подвиги. Во время наступательных боев гвардии капитан Бабанин зарекомендовал себя хорошим партийным организатором в мобилизации коммунистов и личного состава на выполнение боевых задач. 31 марта 1945 г. в районе Инрь (Венгрия) противник закрепился за водным каналом. Гвардии капитан Бабанин мобилизовал коммунистов, которые форсировали канал под сильным огнем противника и выбили его с выгодных рубежей, чем обеспечили успех всему батальону". Расслабляться и отдыхать Михаилу Никифоровичу долго не пришлось. Через некоторое время его приняли на работу в Северо-Казахстанский обкома Компартии Казахстана инструктором сельско-хозяйственного отдела, и семья Бабаниных переехала из совхозного посёлка в областной центр, город Петропавловск, где поселилась в большой коммунальной квартире на ул. Петренёва, получившей позднее название ул. Первомайская. Новое пристанище семьи представляло собой длинный коридор с обшарпанными стенами и санузлом в конце коридора, небольшую общую кухню и четыре комнаты на первом этаже старого кирпичного двухэтажного дома.

Расслабляться и отдыхать Михаилу Никифоровичу долго не пришлось. Через некоторое время его приняли на работу в Северо-Казахстанский обкома Компартии Казахстана инструктором сельско-хозяйственного отдела, и семья Бабаниных переехала из совхозного посёлка в областной центр, город Петропавловск, где поселилась в большой коммунальной квартире на ул. Петренёва, получившей позднее название ул. Первомайская. Новое пристанище семьи представляло собой длинный коридор с обшарпанными стенами и санузлом в конце коридора, небольшую общую кухню и четыре комнаты на первом этаже старого кирпичного двухэтажного дома. Ребята частенько ходили в кинотеатр «Ударник», расположенный неподалёку, где, пользуясь контрамарками одной из соседок по квартире, работавшей в кинотеатре билетершей, смотрели по нескольку сеансов в день. Рядом с кинотеатром постоянно торговали мороженым, которое продавщицы доставали длинной ложкой из металлических ёмкостей, погруженных в лёд, накладывали в специальный дозатор в виде большого шприца и затем выдавливали в картонный стаканчик. Мальчишки любили ходить сюда и лакомиться этим вкусным мороженым.

Ребята частенько ходили в кинотеатр «Ударник», расположенный неподалёку, где, пользуясь контрамарками одной из соседок по квартире, работавшей в кинотеатре билетершей, смотрели по нескольку сеансов в день. Рядом с кинотеатром постоянно торговали мороженым, которое продавщицы доставали длинной ложкой из металлических ёмкостей, погруженных в лёд, накладывали в специальный дозатор в виде большого шприца и затем выдавливали в картонный стаканчик. Мальчишки любили ходить сюда и лакомиться этим вкусным мороженым.

Переезд семьи Бабаниных из Казахстана на Украину

поездом оказался продолжительным и весьма

Переезд семьи Бабаниных из Казахстана на Украину

поездом оказался продолжительным и весьма  Для продолжения учебы в городе отец определил

сына на квартиру к своим знакомым в Черновцах. Валерий благополучно закончил восьмой класс, летом он уехал к родителям в деревню.

Для продолжения учебы в городе отец определил

сына на квартиру к своим знакомым в Черновцах. Валерий благополучно закончил восьмой класс, летом он уехал к родителям в деревню.